世界是个毛线球

魔鬼眼中的自然界

这篇文章是来自知乎专栏的读后感,原文链接。

不可预测的未来

从已知科学的角度上来说,基本微粒可以构成万事万物,不管是生物还是非生物,实体还是精神,都是由基本微粒构成的。这就说明是不是只要知道每一个基本微粒的存在状态,就能合成任何事物?是不是已知一个基本微粒的状态,就必然可以预测它未来的所有状态,而不带一点不确定性?但实际上存在三个问题:

- 已知夸克是最小的基本微粒,但夸克是否可分?分了之后是否还可分?这目前无法得到肯定答案。

- 事物普遍都不是独立存在的,受到环境的影响。因此在理论上是不可能得到基本微粒的运动轨迹,只能无限趋近。

- 若已知的基本微粒构成事物,当微粒数量增加的时候会出现某些在小尺度上不存在的特征。

由此可知,当且仅当在孤立系统中才会存在确定性,但现实中并不存在孤立系统,只能通过逼近的方式进行描述。数学采用抽象的概念构造模型,而模型是物理中对现实生活的抽象,以此构建定律来描述现实世界。事物运行本身有无规律,和事物的规律,我们没法描述。管中窥豹对于我们来说和不知道并无区别,可以断定的是目前人类绝无可能达到全知全能境界。

随着需要对现实世界的描述越来越精确,科学上不可避免地要用概率来描述这个世界。而概率反映的,不是运动的不确定,而是我们对运动的无知。如果你随手丢硬币,其正反面出现是随机的。但硬币是可预测的,而且是可以在一定程度上做到随心所欲控制哪一面朝上的。现实中我们无法事先猜测结果,不是因为它的未来不确定,而是相反,它的未来仍然是确定的,但是第一,我们对抛硬币预测不够准;第二,我们对抛出硬币的初始状态控制不够准。这是一个有着注定命运的硬币,因为我们的不够精确,所以它看似是随机的。随机之所以是随机,是因为人们对它认知的缺失,而不是它“本身”不确定。– 我们虽然对未来无知,但是未来就在那里,只是我们看不到而已。世间的一切,莫不如此。

根据上述讨论,世界本身是人类不可琢磨透的,但是是可琢磨,可深入的。我们不知道世界是怎么构建的,唯有利用数学这样的工具构造不断拟合世界的模型。事实证明随着拟合的精度不断提高,对现实生活的指导意义也越强。从时间层面上来看,预言的时间越长越具体,误差就越大,需要的前提的精度也越高。目前来说,不可预测未来,但可创造未来。如今通过利用数学中适用于现实精度的规则,创造了现代文明。

数学是什么

In mathematics you don’t understand things, you just get used to them.” “在数学中,你不是去理解它们,而只是去习惯它们而已” — 约翰·冯·诺伊曼:— 回复一个物理学家朋友,他说“我担心我不理解特征线法。”

我对此的理解是数学本身就是物理世界的抽象,以此构建的抽象世界只是一个规则的世界,遵循规则做事即可。如果非要去理解为什么要有这么一条规则,和问为什么世界上有石头没什么区别。为了理解这一句话,我看到有很多对我触动的话。

- 数学是通过理性建立起来的纯粹世界。- 威廉·华兹华斯

- 数学是科学的皇后,数论是数学的皇后。- 高斯

- 数学是替不同的东西取相同名字的艺术。- 庞加莱

- 数学是透过在纸上的无意义的记号,建立简单法则的游戏。- 希尔伯特

- 做数学的艺术在于找到一个特例,其中隐含了所有推广的胚芽。- 希尔伯特

- 如果人们不相信数学简单,那是因为他们不知道真实世界有多复杂。- 约翰·冯·诺伊曼

- “对这个真实世界而言,纯数学只是个抽象的存在。纯数学在处理该领域中专门与技术上的主题时,具有特别

- 精确的语言,但是这种精确的语言在你处理现实世界的真实物体时,并没有任何精确的意义。除非纯数学中的某些特殊的细微之处能够仔细的凸显出来,否则只能用来炫耀卖弄,而且还会引发混淆。”- 费曼

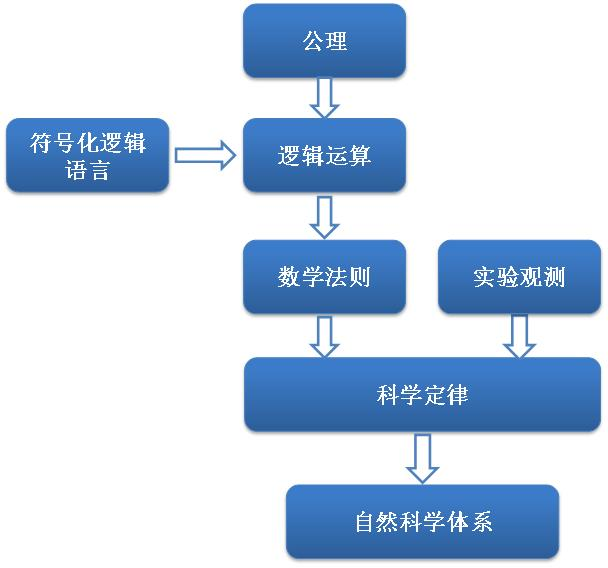

数学是从现实生活中创建的一个自洽的简化的世界,用精炼,优美的语言描述着世界。规则本身是不可理解的,但规则来源于现实世界。因此,你并不需要去“理解”它,而只需要去“习惯”它。那么数学是怎么来的呢?

为了尽可能的精确描述这个世界,最好是定量描述,通过创建数学模型的方式用种种数字或数字的特定结构来表示一些物理现实,用数学运算和变换过程来表示事物的物理变化,求解过程便是事物的演化过程。其物理现实的抽象可以是数,可以是数字的特定结构如几何图形,数形是不分家的。数字本身可以抽象质量,大小,位置,速度,甚至状态,数字的变化就是状态的变化。

图形与物理现实的数学模型存在一一对应的关系,而数学模型与图形也存在一一对应的关系。如果是一一对应,那么我们就可以从图形的变化反映出(“映射”)出数字的变化,而从数字的变化反映出实际系统的变化。这种一一对应关系,在数学上叫做“互射”,而由互射联系的两种结构,叫做“同构”。

数学对现实的描述类似于照哈哈镜一样,虽然看起来不同,但是包含了你真实样子的所有信息。而镜子相当于是描述你样子的空间,凸面镜换凹面镜就是空间变换。当找到一个平面镜就是找到了一个和现实无限逼近的空间。这其中有一个很重要的概念是一一对应,这告诉我们不同空间的物体信息是守恒的。一一对应这种性质,在数学的一个分支,拓扑数学中是一个非常重要的概念。它可以描述那些虽然表面上形状变化很大,但是实际上它们“基本上”的形状却是一模一样的。

世界是个毛线球

“In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not” “理论上,理论和现实是一回事。现实中,它们不是” — 爱因斯坦

引用费曼物理学讲义里的一段话:“……给定任一精确度,无论它精确到怎样的程度,我们都能找到一个足够长的时间,以致无法对这么长的时间作出有效预言。其实要点在于这段时间并不长。如果精度为十亿分之一,这个时间并不是数百万年。事实上,这个时间随着误差呈对数式增长。结果发现只是在很短很短(tiny tiny)的时间里我们就失去所有信息。如果精确度提高到十亿乘以十亿再乘以十亿分之一 – 那么不管我们说多少个十亿,只要最后不再说下去 – .我们总能找到一个时间,过此时间后再也不能预言会发生什么了!因此,诸如以下的说法……说什么量子力学将我们从绝对机械论的宇宙下拯救出来是不公正的,因为从实际的观点来说,在经典力学中早已存在着不确定性了”

我们都知道蝴蝶效应,一方面世界并不是一个孤立的系统,另一方面预言对初始条件有极端敏感性,没办法保证初始条件完全相同。因此,在我们看起来能接受的误差范围内给定同样的初始条件会得到完全不同的结果,甚至保证了初始条件完全相同,也会存在观察者效应。如果脱离了观察,实际上一切都变得毫无意义了。这实际上也陷入了罗素悖论(也叫理发师悖论)。在我们的观察、认知、思考、研究过程中,我们只能去对付那些我们意识中存在的东西。

观测者效应(Observer effect),是指“观测”这种行为对被观测对象造成一定影响的效应。 在量子力学实验中,如果要测算一个电子所处的速度,就要用两个光子隔一段时间去撞击这个电子,但第一个光子就已经把这个电子撞飞了,便改变了电子的原有速度,我们便无法测出真正准确的速度(不确定原理)。时间流逝的快慢也会受到观测者的影响,用很高的频率去观测粒子的衰变,反而使得粒子长时间不衰变 [2]。 这种效应在生活中极其常见。有人称:“‘螳螂吃夫’是众人皆知的常见生物现象。但后来却有学者发现自然界中其实并不存在这一现象,雌螳螂之所以吃掉雄螳螂,是因为观察者在场引起了它的紧张,误把自己的丈夫当成了敌人”云云,然而,此种说法是否正确尚有疑问。

总之,世界是混沌的,目前来说没办法预测,犹如一个毛线球,但可以借助数学这一工具对世界进行描述。但由于人类自身的认知局限性会导致悖论的出现,精确预言一件事物只是痴心妄想。值得庆幸的是,在宏观的角度上,有物理定律对世界有比较好的拟合,以此对世界有了更好的认识。我印象比较深刻的就是电路中阻抗的定义,将物理世界的不确定性限定在一个范围,构建了确定的计算机这种东西。由于材料本身的限制,才会导致计算机的突破瓶颈。计算机是人类世界利用数学和逻辑创造出来的伟大发明,不确定中创造确定,真的让人震撼。